सात्विक, राजसिक और तामसिक यह केवल खाद्य पदार्थों के ही गुण नहीं है --- बल्कि जीवन जीने व उसे दिशा देने का मार्ग भी हैं.

सात्विक, राजसिक और तामसिक यह केवल खाद्य पदार्थों के ही गुण नहीं है --- बल्कि जीवन जीने व उसे दिशा देने का मार्ग भी हैं.

हममें से कई लोग घंटों कंप्यूटर पर बिताते हैं; कुछ इसीलिए की उनका काम ही कंप्यूटर पर होता है, और कुछ इस कारण से की उन्हें कंप्यूटर पर समय बिताना पसंद है.

आप इन दोनों में से किसी श्रेणी में आते हों, कंप्यूटर का सही तरीके से और स्वस्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैसे प्रयोग किया जाए यह जानकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं.

जो चित्र, फोटोग्राफ या ग्राफिक्स आप मॉनिटर पर देखते हैं वह एक सेकेण्ड में पच्चीस से अस्सी बार बंद-चालू होते हैं, और आपका मष्तिष्क एवं आंखें दृष्टि को स्थिर करने की प्रक्रिया में स्क्रीन की इस मिचमिचाहट को एक स्थिर चित्र की तरह महसूस करते हैं. जिससे स्क्रीन पर वह चित्र रुका हुआ नज़र आता है.

पर इस तरह के स्क्रीन पर झपकते ग्राफिक्स होते तो अप्राकृतिक ही हैं, इनपर लम्बे समय तक आंखे गड़ाए रखना आपकी आंखों में तनाव या थकान ला सकता है, सिरदर्द या दृष्टिभ्रम जैसी शिकायतें भी देखने में आ सकती हैं.

अपनी आंखों को थकान से बचने के लिए हर पंद्रह मिनट में दृष्टि स्क्रीन से हटा कर दूर की किसी वस्तु को कुछ देर लगातार देखें — खिड़की के बाहर, गलियारे के छोर पर या जो भी कोई दूर की वस्तु नज़र आती हो उसे ही कुछ देर लगातार देखने का प्रयास करें; और ध्यान रखें की नज़र पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डालें.

दूर की वस्तुएं इस तरह नियमित अंतराल से देखने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है, इसका कारण है की दूर देखने में आपको किसी चीज़ पर आंख गाड़कर नहीं देखना पड़ता. कंप्यूटर पर कार्य करते समय हम आंखों को ज़बरजस्ती फोकस करते हैं, और कुछ अन्तराल में स्क्रीन से नज़र हटाना आंखों के आसपास की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है.

गहरे हरे रंग को देखने की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि यह कम चमक एवं आंखों को आराम पहुंचाने वाला रंग है.

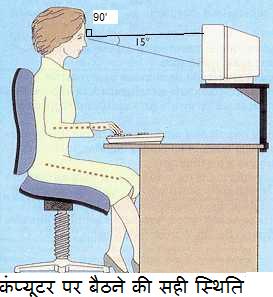

अब चूंकि हमें एक ही स्थिति में घंटो बैठे रहना पड़ता है इसीलिए पहले बैठने का तरीका सुधारना चाहिए.

झुककर बैठने या पीठ की मांसपेशियों पर लगातार ज़ोर डालकर एक ही स्थिति में बैठने से पीठ का लचीलापन कम हो सकता है, साथ ही सोते समय पीठ में गांठें पड़ने और मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या हो सकती है.

बैठने के लिए हमेशा ऐसी कुर्सी का चुनाव करें जो पीठ को सहारा देती हो, और जितना हो सके उतना पीठ सहज और सीधी रखकर बैठें. और अगर आपकी कुर्सी इतनी अच्छी नहीं है तो कुर्सी को कभी कभार आगे पीछे झुलाने का प्रयास करें या अपनी स्थिति थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें.

यह भी संभव न हो तो कुछ अन्तराल में खड़े होकर अंगड़ाई लेने (स्ट्रेच करने) से भी काम चल सकता है.

लम्बे समय यानी की कई हफ्तों, महीनों या सालों एक ही तरीके से माउस पकड़ने से रिपीटेटिव स्ट्रेन डिसआर्डर नाम की समस्या पैदा हो सकती है. इसमें हड्डियों के जोड़ लम्बे समय तक होने वाले हल्के तनाव के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. अगर सही इलाज न मिले तो यह जोडों की समस्या काफी पीड़ादाई और लाइलाज भी साबित हो सकती है.

इससे बचने के लिए जितनी बार भी हो सके अपना हाथ माउस से हटा कर टेबल के नीचे ले जाएं और हथेली के पिछले भाग से ऊपर की ओर दबाव डालें. अब अपना हाथ टेबल के ऊपर ले आएं और अँगुलियों से टेबल पर दबाव डालें.फिर अपनी अँगुलियों को ज़ोर ज़ोर से हिलाएं. इसके बाद कलाई को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएं.

दुसरे शब्दों में कहा जाए तो, कलाई से काम करते समय जिस प्रकार हाथ की स्थिति रहती है उससे बिलकुल दूसरी तरह से हाथों को चलाएं. अगर आपके हाथ में कड़ापन लगे या दर्द महसूस हो तो कलाइयों की इस तरीके से आराम ज़रूर दें.

गर्दन अकड़ने से बचाने के लिए पहले सुनिश्चित करें की स्क्रीन आपकी आँखों के एकदम सामने रखी हो (आंखों से 90 अंश के कोण पर) . साथ ही, अपनी डेस्क, स्क्रीन और कुर्सी की ऊंचाई इतनी रखें की आपकी गर्दन की मांसपेशियां सहज एवं आरामदायक अवस्था में रहें.

स्क्रीन पर देखते समय गर्दन हलकी सी झुकी रहे तो गर्दन पर तनाव नहीं पड़ता, पर स्क्रीन को ऊपर नीचे जमा कर देख लें की किस ऊंचाई पर स्क्रीन को देखने पर आपकी गर्दन पर जोर नहीं पड़ता.

यह सुनिश्चित कर लें की आपके कंप्यूटर की स्क्रीन स्पष्ट एवं अच्छी क्वालिटी की हो और उसका रेसोल्यूशन उच्चस्तरीय हो. धुंधले अथवा अस्पष्ट चित्र आंखों पर बहुत अधिक तनाव डालते हैं, जिससे के आंखों में थकान और जलन की समस्या हो सकती है.

की-बोर्ड ज्यादा महंगे नहीं आते, ऐसा की-बोर्ड चुनें जो की उपयोग में आसान हो, और जिसके प्रयोग में ज्यादा जोर न लगाना पड़े, उसका ले-आउट आपके लिए सुविधाजनक हो.

माउस ऐसा लें जो आपकी हथेलियों के माप से ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा न हो, यानि जो आपके हाथों में ‘फिट’ आता हो और प्रयोग में सहज हो.

ऊपर दी गयी जानकारियां बिलकुल सामान्य सी लग सकती है पर यह आपके शारीर को गंभीर क्षति से बचा सकती हैं.

यह चीज़ें करने में सरल हैं, और इस बात की गारंटी भी की आप आगे आने वाले लम्बे समय तक अपने कंप्यूटर का आनंद उठाते रहेंगे.

Health, illness and self-hatred

स्वस्थ्य या सेहत से आशय है की शरीर अपना कार्य या जीवन के लिए ज़रूरी गतिविधियां कितनी दक्षता से पूरी कर पा रहा है. बीमारी ऐसी अवस्था है जिसमे हमारे शरीर की दक्षता और उसकी कार्यक्षमता में भारी कमी आ जाती है. स्वाथ्यविदों की अगर मानें तो पूरी तरह निरोगी मनुष्य मिलना लगभग असंभव है.

या कह सकते हैं की कोई भी न तो पूरी तरह स्वस्थ होता है और न ही पूरा बीमार. हम सभी बिलकुल अलग और अपनी ही तरह के स्वस्थ्य और बीमारी के मेल से बना जीवन जी रहे हैं. और हम सभी शरीर एवं भावनाओं दोनों ही स्तरों पर विभिन्न योग्यताओं व अयोग्यताओं का मिश्रण हैं, यानी हमारी कुछ बातें हमारी ताकत है तो कुछ हमारी कमियां.

जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, हमें एहसास होता है की हम अपनी क्षमताओं और योग्यताओं के लिए तो पसंद किये जाते हैं, पर दुनिया को हमारी अक्षमता और अयोग्यताएं नापसंद हैं. परिवार में, खेल के मैदान पर, स्कूल में और काम पर यही देखने में आता है.

कभी कभी यही बात हमारे डॉक्टरों के साथ भी होती है, खासकर तब, जब हमारी अक्षमता उन्हें हैरानी में डाल देती है या हमारी समस्या उन्हें उनकी अयोग्यता की याद दिला देती है.

इसके समाधान के लिए हम यह करते हैं की हम अपनी अक्षमता और अयोग्यताएं सारी दुनिया से छिपाते हैं, धीरे धीरे खुद से भी छिपाने लग जाते हैं. अब यही छिपने-छिपाने की पहेली हमारे अपने आत्मसम्मान और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में दरारें डाल देती है. हम समाज से अन्दर ही अन्दर डरना शुरू कर देते हैं हैं और फिर स्वयं से भी घृणा करने लग जाते हैं.

आत्म-घृणा या खुद को नापसंद करना एक ऐसा रोग है जो हमें अन्दर से बीमार कर देता है. इसके कारण न तो हम मदद के रास्ते खोजते है, न ही कहीं से सहायता लेने की हमारी सामर्थ्य रह जाती है. और फिर आज तो लगभग सभी को किसी न किसी सहायता की ज़रूरत है.

सवाल यह है की हम इस आत्म-घृणा से खुद को कैसे मुक्त करें?

सबसे पहले तो हम अपनी कमजोरियों पर खुले दिमाग से सोचना शुरू करें, भले ही दुनिया हमारी कमजोरियों स्वीकार करने को राज़ी हो या न हो. यानी की हमें खुद को स्वीकार करना सीखना होगा. इसके बाद ही हम अपनी अक्षमता और कमजोरियों से लड़ सकते हैं. पर पहले तो हमें खुद ही अपनी परवाह करना और अपनी ज़िम्मेदारी लेना सीखना होगा.